-

℃ 11 تركيا

-

18 مايو 2025

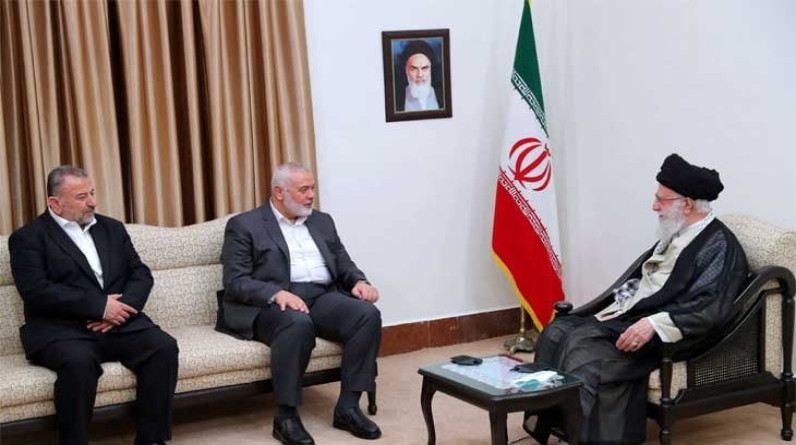

عبد الحليم قنديل يكتب: فلسطين بطبعة إيرانية!

عبد الحليم قنديل يكتب: فلسطين بطبعة إيرانية!

-

9 سبتمبر 2023, 5:06:29 م

- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة

قد لا يكون العنصر الحاسم في مستقبل قضية فلسطين، أن تتورط دول عربية أو إسلامية مضافة في خطايا التطبيع العادي أو «الإبراهيمي» مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، فلم يعد لدولة عربية ـ للأسف ـ من دور جوهري داخل فلسطين المحتلة، اللهم إلا بمعونات موسمية لطرف أو لآخر، أو في تدخلات دبلوماسية وأمنية مفرقة مأذون بها أمريكيا وإسرائيليا، فيما صار الخصم الميداني المباشر للكيان هو «إيران»، التي ربما توظف الموضوع الفلسطيني لصالحها ومصالحها الذاتية، عبر جولات عض الأصابع، فإيران هي الوحيدة ـ للأسف ـ التي تقدم دعما ماليا وعسكريا مباشرا للمقاومة، وتتقدم إلى مكانة «الرقم الصعب» في المعادلة كلها، إما بعلاقاتها الوثيقة مع جماعات «الجهاد الإسلامي» و»حماس» وغيرهما، أو من خلال «حزب الله» إيراني النزعة، الذي يمد ذراعه الطويلة داخل فلسطين، ويعتز بترسانته الحربية والصاروخية الهائلة، ويقوم بتدريب وتطوير خبرات فصائل فلسطينية مقاومة، ولا تخشى إسرائيل سواه في كل المشرق العربي.

وقد لا تكون القصة وليدة اللحظة، ولا بمناسبة اتهامات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء العدو، الذي قال إن إيران هي التي تحارب كيان الاحتلال حاليا في الضفة الغربية والقدس، وتلك اتهامات تتجاوز الوقائع الملموسة وحقائقها، وكلها تؤكد أن انتفاضة الضفة الجارية من صنع الشعب الفلسطيني أساسا، وبهدف تحرير أرضه، وأن جيش الاحتلال يصادف واقعا لم يألفه منذ عشرين سنة، أي منذ عملية «السور الواقي»، التي قادها الجنرال إرييل شارون عام 2002، وترافقت مع إنشاء «الجدار الفاصل» بين أراضي فلسطين المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة في عدوان 1967، ولم يهمد كفاح الشعب الفلسطيني في أي وقت، لكنه شهد تطورا نوعيا ممتازا في السنوات الأخيرة، وبالذات منذ حرب «سيف القدس» أواسط 2021، التي ألغت مسافات الانعزال وجدرانه بين الفلسطينيين في ساحات الداخل كلها، وجعلت «وحدة الساحات» أمرا واقعا قابلا للتطور باستمرار، وجذبت إلى الميدان قطاعات كبرى من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بنكبة 1948، ووحدت قضية الشعب الفلسطيني من جديد، وأعادتها إلى سيرتها الأولى، وقد كانت تلك نبوءة، حذر منها شارون نفسه قبل ضياعه في غيبوبة الموت الطويلة، حين قال بعد عملية «السور الواقي» بفظائعها الإجرامية الوحشية، إننا ـ أي الكيان ـ عدنا مجددا إلى نقطة البدء في حرب 1948.

في اللحظة التي تزيد فيها تكلفة الاحتلال على فوائد بقائه، يقرر أن يرحل ويجلو كما فعل في غزة، ولا شيء يقرب هذه اللحظة سوى المقاومة وحدها

وبعد عشرين سنة، بدت الصورة ذاهبة لاكتمال فريد، فأحدث بيانات «مركز الإحصاء الفلسطيني» صدر عشية حلول الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة في 14 مايو 2023، وقال بوضوح رقمي، إن عدد الفلسطينيين تزايد عشر مرات عما كان عليه عام 1948، وأن العدد يزيد اليوم على 14 مليونا و300 ألف فلسطيني، جرى تهجير نصفهم إلى بلدان الشتات، وبقي نحو النصف مقيما داخل فلسطين التاريخية، بينهم أكثر من مليون و700 ألف في أراضي 1948، وأن نسبة الفلسطينيين بلغت 50.1% من مجموع المقيمين على أراضي الوطن الأصلي، بمساحته البالغة 27 ألف كيلومتر مربع، فيما تراجعت نسبة اليهود المجلوبين للاستيطان إلى 49.9% من المجموع، وثمة تقديرات إحصائية أخرى، تزيد نسبة الفلسطينيين، لكن الثابت في كل الأحوال، أن الصمود الفلسطيني ولّد شعبا آخر متكاثرا عفيا، لم تزده المحنة الفريدة إلا صلابة وتصميما وابتكارا لوسائل الكفاح، رغم كل الظروف المعيقة، ورغم الاختلال السياسي الفلسطيني وانقساماته، ورغم انهيارات اتفاق أوسلو ـ 1994 ـ ووعوده الزائفة، التي ذهبت بقضية فلسطين إلى متاهات ضيعت أجيالا، وزادت كثافة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس إلى نحو المليون شخص، لكنها ـ أي «أوسلو» وتوابعها ـ لم تفقد الشعب الفلسطيني حيويته، التي قادت الانتفاضة الثانية عام 2000 لنحو ست سنوات، بدت فيها تضحيات الشعب الفلسطيني ودماؤه المراقة غزيرة، لكنها أسقطت ما يزيد على ألف قتيل «إسرائيلي» إضافة لعشرين ألفا من المصابين، وكانت نتائج الانتفاضة الثانية ملموسة باليد والعين المجردة، فقد أرغمت كيان الاحتلال على اتخاذ قرار الجلاء من طرف واحد عن قطاع غزة، وتفكيك المستوطنات اليهودية السبع فيه، وكان التحرير النسبي لقطاع غزة، هو المعين الجوهري في إقامة قاعدة متطورة للمقاومة الفلسطينية المسلحة، أدارت حروبا ضروسا طويلة مع كيان الاحتلال، لم تهزم فيها غزة المحاصرة أبدا.

وبعد انقطاع طويل المدى كفاحيا بين غزة والضفة، كان التطور الجديد الأخطر على مصير الاحتلال، وهو زرع وترسيخ قاعدة صلبة لانتفاضة الضفة المتوالية فصولها، كانت مدن شمال الضفة في جنين ونابلس وطولكرم أبرز مواردها، وكانت وتكون المخيمات بالذات وقودها، من مخيم جنين الأشهر، إلى مخيم نور شمس في طولكرم، إلى نابلس القديمة الراقدة في حضن جبالها، وفي الضفة الغربية نحو 24 مخيما، هي خزانة القضية منذ بدأت، ونحو 800 ألف لاجئ للضفة من فلسطين التاريخية كلها، وتمضي شعلة نار الانتفاضة الجديدة من الشمال إلى الجنوب، وعبر بلدة «حوارة» البطلة الأسطورية في الوسط، ولا تعد صور التنكيل والقتل والأسر اليومي جديدة على حياة الفلسطينيين في الضفة والقدس، فهم قاسوها في أوقات الهدوء النسبي، ويقاسونها أكثر في السنوات الثلاث الأخيرة، وبالذات مع إعلان العدو عزمه على ضم الضفة بكاملها بعد ضم القدس، ورفض إقامة أي دولة فلسطينية، وإشهار مقولة «الحل النهائي» بسحق وطرد كل الفلسطينيين، خصوصا مع حكومة المجرمين وأرباب السوابق من غلاة «الصهيونية التوراتية»، كل هذا يحدث ويتغول نعم، لكن الشعب الفلسطيني الذي يلاقونه هذه المرة مختلف، كفر بكل اتفاقات «أوسلو» والتنسيق الأمني، وحزم رأيه في اتجاه المقاومة، التي صارت خيارا بلا بديل، مدعوما بأجيال جديدة من الفلسطينيين علمتها المحن الداهسة فنون المقاومة، وجعلت جماعات المقاومة التلقائية تتزايد، من «عرين الأسود» في نابلس إلى غيرها، وفى كل مراكز شمال الضفة الأقرب جغرافيا إلى قلب فلسطين التاريخية، وخصوصا في جنين، التي صارت عاصمة الحلم الفلسطيني الجامع، وتداخلت فيها صور المقاومة المنظمة والمقاومة التلقائية، وتبدو اليوم كأنها «غزة الجديدة»، حيث تتواصل خبرات المقاومين، وتنشأ قواعد تطوير الأسلحة ذاتيا ومحليا، وتكبد العدو خسائر ملموسة في الأفراد والمعدات، وتبدع في صنع العبوات الناسفة، وحتى الطائرات المسيرة، وتتجاوب مباشرة مع حس الشارع الفلسطيني، الذي صدمته مؤخرا واقعة إجبار نساء «الخليل» على خلع ملابسهن والتعرى بالكامل أمام أطفالهن تحت التهديد بنهش الكلاب البوليسية، والواقعة المريعة لها سوابق كثيرة، لكن الجديد هذه المرة، أنها لن تمر بلا حساب دموي، فقد نجحت المقاومة الجديدة في قتل 35 جنديا ومستوطنا إسرائيليا خلال شهور العام الجاري، ونزف الدم وحده، هو الذي يجبر المحتلين على التراجع، وعلى دفع أثمان مكلفة لبقاء الاحتلال، وفي اللحظة التي تزيد فيها تكلفة الاحتلال على فوائد بقائه، يقرر الاحتلال أن يرحل ويجلو كما فعل في غزة، ولا شيء يقرب هذه اللحظة سوى المقاومة وحدها، وليس اللجوء لمناشدات فارغة، تستحث ما يسمى «المجتمع الدولي» المتواطئ الداعم لكيان الاحتلال، أو ترجو عون جامعة دول عربية فاقدة لروح الحياة والنخوة والحضور المؤثر في تفاعلات التاريخ الجاري.

نعم، الانتفاضة الجديدة من صنع الفلسطينيين وفصائلهم وأجيالهم الجديدة، لكنهم لا يلقون من أغلب النظم العربية للأسف، سوى طعنات «التطبيع» الغائرة في ظهورهم، ولا يجدون حتى من دول العالم الإسلامي، دعما يجاوز «مصمصات» الشفاه، ربما باستثناء إيران، التي قد تكون لها مآربها الذاتية في استثمار الموضوع الفلسطيني، وتجيير قوة الكفاح الفلسطيني لدعم مصالحها في «الاتفاق النووي» وغيره، أو في ترسيخ نفوذها المتفشي المتوحش في الشرق العربي والخليج، خصوصا بعد كسبها لثمار التهدئة بالاتفاق «الصيني» مع السعودية، وهي تريد أن تغير الصورة الأصلية للصراع، وأن تجعل ما كنا نسميه صراعا عربيا ـ إسرائيليا صراعا إيرانيا ـ إسرائيليا، وقد نزعم أنها نجحت إلى حد كبير، ليس بسبب إقدامها، بل بسبب تراجع العرب، وإخلائهم لمواقعهم الطبيعية، وذهابهم فرادى وجماعات إلى المعسكر الآخر، وتفاني بعضهم في خدمة كيان الاحتلال، والاكتفاء بترديد وعزف اسطوانات مشروخة عن التضامن مع الفلسطينيين العرب، بينما تركوا واجب خدمة قضية فلسطين لآخرين، لا يلومهم أحد عاقل إن فعلوا، وأيا ما كانت النوايا والمقاصد، وعلى طريقة النظام الإيراني، الذي يبدو «عربيا» أكثر من أي نظام عربي، وبالذات في إعلان نصرة الشعب الفلسطيني.

أربعاء, 23 أبريل 2025

أربعاء, 23 أبريل 2025

أربعاء, 23 أبريل 2025

أربعاء, 23 أبريل 2025

أربعاء, 23 أبريل 2025

أربعاء, 23 أبريل 2025

جمعة, 08 أكتوبر 2021

جمعة, 08 أكتوبر 2021

اثنين, 21 يونيو 2021

اثنين, 21 يونيو 2021

سبت, 18 سبتمبر 2021

سبت, 18 سبتمبر 2021

خميس, 30 سبتمبر 2021

خميس, 30 سبتمبر 2021

اثنين, 01 نوفمبر 2021

اثنين, 01 نوفمبر 2021

ثلاثاء, 15 أبريل 2025

ثلاثاء, 15 أبريل 2025

سبت, 12 أبريل 2025

سبت, 12 أبريل 2025

جمعة, 11 أبريل 2025

جمعة, 11 أبريل 2025

تابعنا على تليجرام

تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب

تابعنا على واتساب