-

℃ 11 تركيا

-

25 مايو 2025

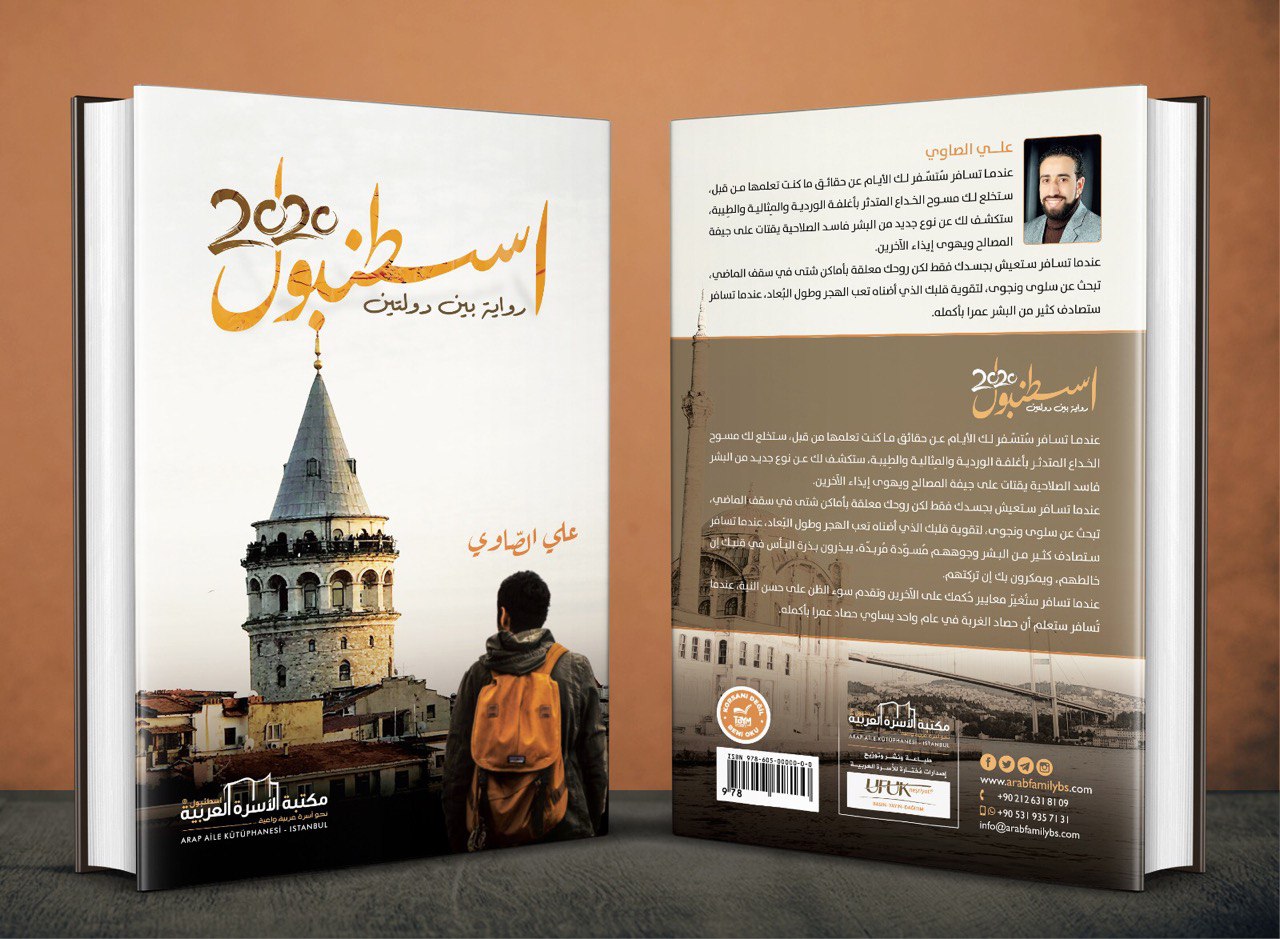

يوم الوصول : رواية إسطنبول 2020..رواية بين دولتين

يوم الوصول : رواية إسطنبول 2020..رواية بين دولتين

-

27 أكتوبر 2021, 5:23:15 م

-

10766

10766 - تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة

يوم الوصول "1"

الجمعة 1 يناير عام 2016 ، كان الجو شديدة البرودة والثلوج تُغطي أطراف المدينة وتتساقط من بين أوراق الشجر، أجواء مناخية باردة تمزج بين جمال الخضرة ورائحة الشتاء وسط شوارع نظيفة لا يشوبها أتربة، وهواء نقي غسله المطر ولم يلوثه أنفاس البشر، نزل من أتوبيس المطار وسط مدينة إسطنبول بعد رحلة سفر استمرت ثلاث ساعات، كان ميدان تقسيم أول من رأى من صخب تلك المدينة الجميلة التى تأسر قلبك مذ أن تراها، ولا يسعك إلا أن تسير فيها صامتا متأملا سحرها وعبق ماضيها العريق، استدعى عقله كل ما سمعه من قصص ومواقف حول ذاك الميدان من حفلات ساهرة، وحسناوات يلاطفنك، حين تمشى في شوارعه وبين حاراته الضيقة.

لكنه لم ير سوى زحام شديد يمزج بين كثير من العرقيات والجنسيات المختلفة حول العالم، لوحة فنية تتوه داخل تفاصيلها من كثرة تشعباتها وألوانها المختلطة، تحوطه المطاعم والمقاهي في كل ركن من أركانه، لا أحد يهتم بأحد كل مشغول في عمله ولهوه وقضاء حاجته، لكن ذلك لم يكن كل ما في الأمر، فهناك الليل وما أدراك كما الليل في ساحة تقسيم وامتداده المدلل شارع الاستقلال، شارع شديد الزحام لا تمل من السير فيه، وسط بناياته القديمة المزينة بطراز معماري أخاذ يرجع بك إلى ماضى العثمانيين التليد، ومواهب فنية تفترش الأرض تعزف أجمل الألحان وتغنى في نشوة وحب، يجتمع حوالها المارة على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، فلا يهم أن تفهم ما يُقال، طالما روحك منتشية ومستمتعة بعذوبة الألحان والأصوات الجميلة، فتشعر أنك في دار أوبرا مفتوحة وسط أوركسترا فنى للغناء والعزف، تتحرك فيه مشاعرك بحرية كالطائر المرح.

تلك كانت أول صورة يرسمها سامر في عقله عن مدينة إسطنبول، انطباع أعطاءه شيئا من الطمأنينة وبث فيه روح الأمل من جديد فقد خرج من مصر محطما جراء ما حدث من تغييرات سياسية حَسرت الوطن وكسرت المواطن، وتحول المجتمع إلى بيئة تشفي وانتقام، كل يظلم حسب مكانته وقدرته، طالما سنحت له الفرصة بذلك، ورغم ذلك كابد سامر المتاعب وغالب الظروف إلى أن حزم حقائبه نحو إسطنبول ولم يكن يخطط لسفره رغم معاناته وما لاقى من البشر، لكن الأقدار دائما ما تتلطف بالإنسان فترسل له نفحات روحانية ويد تهديه إلى بر الأمان وتعيد ترتيب أفكاره ليولد من جديد، فما هى تلك النفحات؟ إنه الحب، ذاك الذي مثّل طوق نجاة لسامر، ليخرج من دائرة اللهب إلى رحب الجنة وسعة الحياة، فكان بمثابة طاقة إلهية دفعته للأمام ليخرج من تلك القرية الظالم أهلها بعد سنوات من العيش في جدب وقسوة ليعيد اكتشاف نفسه من جديد.

روتين قاتل

أيام تمر ببطئ شديد لا شيء يثير الحماسة والشغف، ثماني ساعات يقضيها سامر في مكتب عمله ورغم حداثة العصر إلا أن مناخ العمل تقليدي حد الملل، خاصة وأن مديره عيسوي بيه الذي يجلس معه في غرفة واحدة صاحب الـ45عاما ورأس دائرية صلعاء، موديل بشري قديم عفى عليه الزمن يعشق الروتين الوظيفي ويُقدس الوقت، يعيش في عصر الألفيات بجسده لكنه بعقل ستيني، يرجع بك إلى موضة الموظف عاشق الجرى وراء الترام والأتوبيسات العامة، لكن الفرق أن عيسوي بيه يعشق الجري وراء القطارات وعربات الروبابيكيا، له طقوس غريبة يهوى شراء القديم من كل شيء وإصلاح ما تلف منه لإعادة استخدامه، مجرد أن تراه تشعر أنه لا ينتمي لهذا العصر، وكان أول من ضجر حين بدأت الإدارة في تحديث نظام العمل ومواكبة التطور.

أيام تمر على هذا النحو فلا جديد تحت الشمس بل جمود دائم وانحدار مستمر يهوى بالمجتمع في مستنقع البؤس وفساد الأخلاق وتقطيع الأواصر الاجتماعية وضنك الحياة الزوجية، وهذا ما تجسد في شخصية عيسوى بيه، فهو نموذج لآفة اجتماعية تُعبّرعن شريحة بائسة في المجتمع، أولئك الذين يُضطرون للزواج مبكرا لأن الأهل يريدون ذلك، فلا حب أو مودة وراء دافع الزواج، بل تقاليد روتينية توارثتها الأجيال، لتبدأ معارك طاحنة بين الزوجين تمتد إلى الأهل والأقارب، وتلك ثمرة مرة يذوق مرارتها سامر كل صباح عندما يدخل عليه عيسوي بيه وقد اصطبح بمعركة جديدة مع زوجته، فيسمع سامر من عيسوي بيه سيمفونية من ألحان السب واللعن على الزواج وزوجته وكل من ينتسب إليها، وتبدأ حكاية أحداث درامية لا تنتهي، مَلّ سامر من سماعِها كل يوم، وقد تسرب بداخله مخاوف ومشاعر مضطربة حول فكرة الزواج بعد أن رأى بؤس عيسوي بيه ومرارة عيشه كل صباح، لكن سامر يعلم يقينا أن عيسوي بيه يُشكّل جزءا كبيرا من معاناته في الحياة، فمن لا يرضى بالقضاء والقدر لا يتهنى بعيش ولا تطيب نفسه أن يشرع في أى عمل من أعمال الدنيا، وتلك هى المعركة الخفية لعيسوي بيه مع الحياة ...

... ويشتد عليه ضغط العمل، لا تراه إلا ساخطا على الأقدار ينظر بمنظار الحسد للأخرين والتطلع لما في أيديهم، خاصة بعض العاملين بالشركة، ورغم أنه من أقدم الموظفين في العمل لكنه لا يريد أن يتميّز عنه أى شخص، حتى في مواعيد الحضور والانصراف.

ففي يوم دخل المكتب غاضبا ضجرا فسأله سامر ماذا بك؟ وبابتسامة ماكرة قال له: هل تعاركت مع زوجتك؟ فقال عيسوي بيه أى زوجة يا رجل؟، بل ما يغضبني أن فلان جاء بعدي إلى العمل، فقال سامر وما الضير في هذا؟ فقال عيسوي بيه: كيف؟ وأنا أقدم موظف في الشركة ومدير على الجميع؟، خمسة عشر عاما أعمل دون كلل أو ملل، ليأتى جيل جديد حديث الخبرة والتجربة ويتميّز عنا!! فقال سامر أهو ذاك أم أن هناك أمر أخر؟ قال نعم، وأنت أيضا تدخل المكتب بعدى وتُنزلني دون منزلتي، وهنا لم يتعجب سامر من موقف عيسوي بيه، فهو يعرفه جيدا، فعقد النقص هى عنوان شخصيته وتعامله مع الأخرين، يرى أن القدر بخس حقه ولم يهبه ما كان يرجو من الحياة وكأنه يفتعل تلك المشاكل لتفريغ طاقة غضبه وسخطه على من حوله، ولم ينس سامر أن عيسوي بيه اشتكاه يوما إلى سعادة الباشا لأنه يدخل المكتب مرتديا بذلة أنيقة ونضارة سوداء ماركة " كريرا" إيطالي، وقال له: إن سامر لا يملأ عينيه أحد، يدخل عليّ المكتب متكبرا بنظارته وكأنني غير موجود، فأين الأدب؟!! قبل أن يبهت وجه سعادة الباشا في صمت واندهاش لتفاهة ما يسمع، فطلب من سامر مغادرة المكتب، وقد علم بعد ذلك أن سعادة الباشا أعطاه درسا لن ينساه، لكن أى دروس تلك التى تحاول تقويم ما لا يستقيم؟

الخامسة مساءً ميعاد خروج العاملين من إدارة الشركة، وكعادة عيسوي هرول مسرعا ليلحق بقطار السادسة المتجه إلى قريته، لكن يبدو أنه لن يُسعفه الوقت هذه المرة، فقد اشترى دراجة مستعملة من بياع الروبابيكيا لاستخدامها في قريته، وقد تُعرقل سيره في الوصول إلى محطة القطار مبكرا، ودعا سامر أن يلحق عيسوي بيه قطار السادسة ليتقى سماع مقطوعة لحن جديدة غدا من السخط و"الولولة" وإلقاء اللوم على الظروف والموظفين الذين يخرجون قبله من العمل.

أما سامر فقد غادر الشركة وهو يجهل وجهته هل يعود إلى منزله مباشرة أم يذهب إلى ممارسة طقوسه اليومية والجلوس في قهوة اللوفر بميدان الساعة في مدينة طنطا، قهوة عتيقة عمرها عقد من الزمان كانت وجهة للأدباء أمثال الأديب مصطفى صادق الرافعي وحفنى ناصف وغيرهما من أدباء مصر الكبار، يجلس سامر مع كتبه التى لا تبرح حقيبته الصغيرة ليقرأ، فهي أنيس وحدته أينما ذهب، بَدّل بها أصدقاء الطوارئ وشلّة الأنس ممن يهدرون الوقت فيما لا يُفيد، إلا أن سامر يهدر شيئا آخر.. مشاعره وأمواله، في التفكير وعلى شراء الجرائد والكتب ومشاريب القهوة، والهزار مع توفيق القهوجي خريج دار العلوم، الذي رغم حداثة سِنه إلا أن شخصيته تحمل ملامح قديمة كقِدم القهوة التى يعمل بها، لا تراه إلا وهو يناكف كبار السن من رواد المقهى أصحاب البدل الكلاسيك القديمة وهواه قراءة الجرائد كل صباح، وكلما شد مع أحد رواد المقهى نظر إلى سامر وقال: "مش عارف يا جدع هى دى قهوة ولا دار مسنين"؟ فيضحك سامر على توفيق، ويقول له: يوما ما ستكون مثلهم؟ فيرد توفيق " أنا خلاص أصبحت مثلهم يا أستاذ سامر مش شايف حالى عامل إزاى مطلعين عينى كل يوم.. ويقولك زباين الزمن الجميل"! فينظر سامر إلى حال توفيق البائس وضياع عمره وصحته بين طلبات القهوة والشاي وهو ما زال وحيدا لم يتحمل مسؤولية بعد، فيتخيل كيف لو كان يعول أسرة من زوجة وأولاد هل سيكفيه ما يتقضاه من فتات يكاد يسُد رمقه؟ فكم مثله من شباب في هذا الوطن أنفق نصف عمره في التعليم، والنصف الأخر إما بالعمل في القهوة أو الجلوس عليها!

ففي تلك الأجواء القديمة يجد سامر لذة تُهوّن عليه ضغط الظروف التي تلاحقه كظله أينما ذهب، فالقهوة سلواه ونجواه، وشريان حياة تعوضه ما فقد من دفء اجتماعي ونقص عاطفي بخلت بهما الحياة عليه، كأنها صومعة راهب عاجية احتجب فيها عن الناس وآثر الوحدة على زيف المشاعر والنفاق الاجتماعي ومجاملات الناس الفاترة، واكتفى بالعلاقات العابرة التى لا تتجاوز جلستها ساعة أو ساعتين، مع بعض الأشخاص الذين يجالسهم في أوقات شدته يناقشهم ويسمع منهم، ثم يغادرونه.

ليُكمل سامر سهرة المناقشة مع نفسه والتفكير في مستقبلة، ماذا سيفعل غدا؟ وإلى متى سيظل هذا الروتين القاتل رفيق دربه في الحياة؟ ألم يحن أوان التغيير؟ وماذا عن أولئك الذين خذلوه وأداروا له ظهورهم؟ من كانوا يتظاهرون له بالحب لكنه حب مصطنع خلقته المصلحة الشخصية وما لبث أن تحطم على صخرة النفعيّة وتحول إلى سراب؟ تساؤلات اعتيادية لا يمل عقل سامر من طرحها كلما خلا بنفسه، لكنها كانت الباب نحو عزمه على التغيير، وسانده في ذلك ابتهاله في الدعاء إلى الله أن يأخذ بيده نحو الصواب وطريق الهداية، والنجاة من براثن المجتمع.

مرّ اليوم بسلام وعاد سامر إلى منزله في منتصف الليل ودخل غرفته لينام، استعدادا ليوم روتيني جديد بصحبة عيسوي بيه وشركاؤه في العمل.

يتبع...

أربعاء, 23 أبريل 2025

أربعاء, 23 أبريل 2025

أربعاء, 23 أبريل 2025

أربعاء, 23 أبريل 2025

أربعاء, 23 أبريل 2025

أربعاء, 23 أبريل 2025

جمعة, 08 أكتوبر 2021

جمعة, 08 أكتوبر 2021

اثنين, 21 يونيو 2021

اثنين, 21 يونيو 2021

سبت, 18 سبتمبر 2021

سبت, 18 سبتمبر 2021

خميس, 30 سبتمبر 2021

خميس, 30 سبتمبر 2021

اثنين, 01 نوفمبر 2021

اثنين, 01 نوفمبر 2021

جمعة, 18 أبريل 2025

جمعة, 18 أبريل 2025

جمعة, 18 أبريل 2025

جمعة, 18 أبريل 2025

أربعاء, 16 أبريل 2025

أربعاء, 16 أبريل 2025

تابعنا على تليجرام

تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب

تابعنا على واتساب